- A+

一些功夫的冷知识,你知道几个?

最初开设“一座江湖”这个专栏,是为了普及一下武术,尤其是传统武术和现代搏击的科普和辟谣。之前因为文人心理作怪,总想着科普文也要有点趣味性,所以基本都是一个故事讲一个道理,效率不太高,所以这期准备换一换风格,直接罗列几条大部分人不太了解的武术知识。

1、现在所谓源远流长的传统武术,有可靠证据的源流都不早于明代,大部分只有一二百年历史。

2、徒手技击的比重在古代武术中的比重并没有那么大,而且更占据主导位置的兵器格斗还极大程度的干扰了徒手搏斗的技击风格。

这两条会让大部分人很幻灭,但事实就是如此。历史上的某位来自草原的帝王一声令下:十户用一把菜刀,凡是铁制的工具全部集中管理。这之后拳脚才开始大行其道,当然,也是从这以后,武术套路才开始出现。

3、传统武术展现在众人眼前的,真正意义上的实战比赛,只有民国两次国术国考。

4、这两次国术国考中,成绩优异者皆为北派拳法习练者 如形意、查拳、少林、劈挂、通背、螳螂等。南拳无一人进入优等(包括现在大行其道的咏春),另外一个现在最火的拳种,战绩也惨不忍睹——太极。

这条估计会让南派拳法的习练者愤怒,但事实如此,当年国考第一轮南拳全部被淘汰,逼不得已主办方临时改了比赛规则,南方拳法和北方拳法分成两个科目进行比赛。这个原因并非是南拳不强,而是南拳比赛传统为先搭手,所谓“搭手才叫功夫”,对于拉开距离对冲的比赛方式极端不适应,南拳的习练者在搭手之后很强,但是他们没有能够逼对方和自己手搭在一起的本事。

5、自由搏击的大部分技术源于空手道和泰拳。

6、在世界上,美国的自由搏击水平还不如中国。

这两条恐怕也会让很多人大跌眼镜。大部分人认为自由搏击技术应该是起源于欧美,事实上在徒手搏击领域,除了拳击技术,欧美本土的打击技术粗糙无比。自由搏击是“踢拳”的另一种翻译,而最早的“踢拳”就是泰拳和空手道的融合,起源于东亚武术。而在世界上美国确实没有什么能够拿得出手的自由搏击选手,反倒是中国有不少世界级高手。

7、世界格斗术流派从技击风格来讲其实只有两种——重视击垮对手的“生存起源”系格斗、重视削弱对手的“决斗起源”系格斗。

8、对世界打击系格斗的发展方向影响最大的技术是我们如今最喜聞乐见的基础动作——低扫腿。

中国传统武术和日本空手道是“生存起源”系格斗的代表,而泰拳和拳击则是“决斗起源”系格斗的代表,在擂台上,前者是永远打不过后者的。让日本人痛定思痛研究出“踢拳”的原因是1962年的日泰对抗赛的惨败,而让中国散打由早期“远踢近打贴身摔”的理念演化为如今更接近“踢拳”的状态的原因也是早期中泰对抗赛的折戟。

传统中日武术,从训练到应用,都遵循着一条铁的原则,即第一目的是尽快、尽快、尽快击垮对手。加之冷兵器习惯的遗留,杀敌一千自损八百都是错的,只有保证自己绝对安全的击溃对手才是正路。在这种理念指导的对抗中,大家更倾向于大量的前段部署发展出一次足以让对手失去还手能力的重击。

而在与泰拳的对抗中,泰国拳手展现了一种全新的格斗概念,他们会用掩手、推搡、刺拳作掩护,最终打出一记势大力沉的低扫踢。这是中国人和日本人所不能理解的世界——为什么他们要费尽心机最后打出一次并不足以击倒我的攻击?

然而随着比赛进行下去,他们开始吃到了苦头,大腿疼痛带来的移动的减缓、发力的限制大大削弱了他们的实力,一场比赛变得越发艰难了起来。这就像刺拳一样,不属于生存格斗,但在“3、2、1, 打!”的世界里,强大到令人胆寒。

这正是“决斗起源”系格斗产生的独有的智慧,也是“生存起源”系格斗所从未考虑到的东西。毕竟大家之前属于两个世界,比如说距离是擂台搏击的基本武器,然而在传统武术体系中,一退可破千招。

9、散打真的是中国武术。

10、传统武术目前的发展情况,总体来说是优于传统武术历史上任何一个时间段。

不管普通票友怎样否认,真正的职业散打高手都会告诉你,散打属于中国传统武术。早期风格明显的散打技术不必多说,即使是发展到现在适应踢拳普世规则的散打技术,依然有非常浓郁的传统武术风格。这个风格与招式无关——任何招式打起来都会走形,因为对手在不停地运动,直拳、摆拳也会走形,只是由于形态直观、简便,即使走形也很容易看出原本的形态。它的风格体现在切入角度、惯用距离、贴身风格、攻击节奏衔接等方面。

传统武术目前最为人诟病的是“神棍”太多,但是自由搏击跟散打圈水货跟传武一样多,踢馆这种事到处都有,只是没有视频,而且骗子总可以没心没肺的开馆。而传统武术圈也有很多人积极参与各种适合自己拳种风格的比赛,大部分都是日本的各类空手道比赛。而且国内很多传统武术类的比赛其实只是某些地方被坑了,如果做好了,会好很多。

比如功守道。太极拳的风格倾向先行制造对手的失衡后补充打击,去年刚看到功守道的报道时非常惊讶,在那样的狭窄擂台上对抗,即便开放拳腿,现在的普世打击技术也基本会被制约掉,展现出控制后击打的风格。当时就想,如果功守道是个1.5m擂台上的MMA,那绝对就是太极拳纵横了。可惜,事与愿违。

挤去水分,第一高手还剩几斤几两?

之前公众号上的读者要求我写一写民国武林的那些轶事,大家似乎对于中国武术的高峰期的代表人物们充满了好奇。其实这些人的事迹在网络上稍微一搜都能找到,只是假的多过真的,所以从这一期开始,我来写一写如今广为流传的那些关于民国武人的谣言。

第一个,就说孙禄堂。

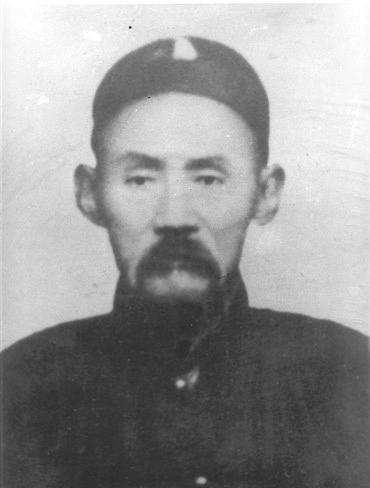

孙禄堂

孙禄堂,名福全,字禄堂,晚号涵斋,别号活猴,河北顺平县北关人,孙式太极拳暨孙门武学创始人,中国近代著名武术家。通透形意、八卦、太极三门拳术之真谛,而且于内功修养、点穴、轻功、枪、剑诸艺皆臻绝境,年轻时好斗,踢馆无数从未落败,艺成后游历天下,无有敌手,在世名家皆为叹服,五十岁时曾信手击昏挑战的俄国著名格斗家彼得洛夫。年逾花甲时,力挫日本天皇钦命大武士板垣一雄。古稀之年,又一举击败日本五名技击高手的联合挑战。在近代武林中素有武圣,武神,万能手,虎头少保,天下第一手之称。

这一段是网络百科中对于孙禄堂的记载,被很多人奉为圭臬,在谈论孙禄堂时必然引用。但如果把这段记载中的水分挤掉,剩下能够确凿的干货恐怕只有“孙禄堂,名福全,字禄堂,晚号涵斋,别号活猴,河北顺平县北关人,孙式太极拳暨孙门武学创始人,中国近代著名武术家。”这一部分。

大家是不是很幻灭?

孙门弟子是不是很愤怒?

别急,听我慢慢说。

先说他“通透形意、八卦、太极三门拳术之真谛,而且于内功修养、点穴、轻功、枪、剑诸艺皆臻绝境”这一部分。

目前广为流传的孙禄堂的习武经历是他自幼跟随形意拳高手李奎元学习形意拳,后来被介绍到形意宗师郭云深门下继续深造,然后在天津遇到了八卦掌大师程廷华,向他学会了八卦掌,最后在他五十多岁的时候遇到了太极拳名家郝为真,跟他学习了半年之后领悟了太极拳真谛,最终三家合一家,创出了孙氏太极拳。

但是根据孙禄堂在《形意拳学》的序里面的自述,他在30岁的时候才遇到了李奎元,然后跟随他学了三年形意拳之后就离开了,更没有说自己见过郭云深。后来他在天津跟随程廷华学习八卦掌,目前对于他学习时间的传闻有的说是八年,有的说是十多年,但是事实上根据程廷华的年龄来计算,在孙禄堂跟随程廷华学习之后没过多久,程廷华就被八国联军杀害了。至于跟郝为真学了半年就领悟了太极拳真谛,这个槽点简直太大,我一时都不知道从何处吐起。

孙禄堂一生最为推崇的同辈高手是尚云祥,他在《八卦拳学》当中专门说了尚云祥是他平生仅见的高手,但是尚云祥却始终不认可孙禄堂的太极拳。尚云祥有一句名言:“我再有三十年阳寿,就再打它三十年刚劲。”这句话就是用来怼孙禄堂的。孙禄堂沉迷于太极拳的柔劲,作为他好朋友的尚云祥气得牙痒痒,找上门去找他切磋,孙禄堂从此知道在形意拳上面他的成就一辈子都比不上尚云祥,只好以太极拳扬名。

我们接着说孙禄堂的战绩,网上说他“年轻时好斗,踢馆无数从未落败,艺成后游历天下,无有敌手,在世名家皆为叹服,五十岁时曾信手击昏挑战的俄国著名格斗家彼得洛夫。年逾花甲时,力挫日本天皇钦命大武士板垣一雄。古稀之年,又一举击败日本五名技击高手的联合挑战。”

前面他年轻时好斗的部分,在最极端的流传里面,是他行走十一省武林,一个一个上门挑战十一省高手,结果无一人是他敌手。

这……

尚云祥:“???”

卢嵩高:“???”

王子平:“???”

杜心五:“???”

民国高手辈出,有“无敌”称号和“不败”记录的不知凡几,说孙禄堂纵横十一省武林无敌手,简直是玩笑一般的说法。

至于孙禄堂打赢的那几个外国对手,呃,怎么说呢,他们是不存在的。

在他们各自國家的记载当中根本没有这几个人。尤其是那个所谓的日本天皇钦命大武士,日本并没有这种称号,天皇也没有钦命过大武士之类的头衔,而这个人在百科的词条下面除了跟孙禄堂的对战之外根本没有别的记载,仿佛是空降而来专门为了输给孙禄堂一场而存在的。

那么孙禄堂到底为什么会有这么大的名声,难道他的武功其实并不高,全部都是吹出来的吗?

其实他如今之所以名声极高,最大的原因是他写书,民国武人著书的先河是由他而开的。这点在向恺然的文章《孙禄堂》里面有记载:“他(孙禄堂)近年著了《八卦拳学》、《形意拳学》、《太极拳学》三部书,凡是研究这三种拳术的人没有不拿他这三种书当参考资料的。他的声名当初原只拳术界中人知道,自这三种书印行,声名就渐渐的扬溢了。”

关于向恺然和尚云祥,还有一个很有意思的八卦。形意大家李存义去世之后,向恺然根据道听途说写了篇《拳术家李存义之死》,发表在《侦探世界》上面,把李存义之死说成是山东杨某人打伤所致。李存义大徒弟尚云祥听到后大为愤怒,从北京赶到上海,找到向恺然理论。向恺然迫于压力,又写了一篇《李存义殉技之讹传》,发表在了《红玫瑰》上。很有意思。

对于孙禄堂的武功,民间早就传得神而又神了,说他可以用身体吸住别人的拳头,可以一步窜出三丈远,说他十分钟能在北京城跑一个来回……对此我一个字都不信。关于孙禄堂武功的记载,我认为最靠谱的是孙禄堂的徒孙孙雨人在《我所知道的孙禄堂先生》中记载了两件他和孙禄堂交手的轶事,我摘录如下:

“1929年我二十二岁时,在江苏省国术馆任武术教习期间……我俩来到院子的中央,他面东我面西,站好‘三体式’搭上手‘推’了起来,只觉得他并没费劲,我脚底下站立不稳,届时,我窥见师爷怀中有隙可乘,马上用足了劲猛来个‘右崩拳’,但见老人家不慌不忙,用左手一顺化我右臂,当我又想出左手时脚步再也赶不上去,接着,他一闪身用轻捷的右手一按我的左膀尖,风驰电掣般的动作使我无暇思考,两脚就像没着地一样,头部向西墙根扎去。顿时,耳边风声呼呼作响,骤生‘性命难保’之念。事出意想之外,只觉得右膀背急速有人将我抓起,自觉败局有缓,仍思挣扎,于是翻身,我企图继续出手,这时,老人家用右手拍了我头顶一下,我的双腿突然全部曲蹲,当臀部似着地未着地时,又把找‘抓’了起来。”

这一段的记录中可以看出来,孙禄堂并没有什么神而明之的能力,孙雨人攻击他的时候动作自如,甚至还能变招,孙禄堂没有吸住他的拳头,孙禄堂只是动作更快。

“在镇江国术馆师爷卧室中(北屋西间),这天下雨不能按时出教,伯父、师叔、先父和我等一齐聚师爷屋中谈论拳术和书法。当谈到书法及医学与拳术均有通功相融之理时,师爷拳兴大发,立即抬起两足后跟,足尖着地。同时右脚在前,右手前伸,然后令人拉扯他的前手,连换三人。师爷纹丝不动。我小声对齐德原师伯说,他们不好意思真拉,师伯笑了笑,让我试试看,我立即前往,先是用力‘前拉’,后又猛向‘后送’,只见师爷两足同时离地,仅仅后退了半尺,足尖仍然轻轻着地。同时前手略一摆抖,我便腾空而出,仰面朝天倒于师爷的卧床上。”

这一段更有意思,孙禄堂站着让孙雨人拉扯他前伸的右手,结果被推得双脚离地,后退了半尺,然后才反击把孙雨人扔了出去。

这两段记载出自于真正见过孙禄堂的他的晚辈弟子,并无什么神奇之处,只是动作够快,功力够高而已。我相信这才是真正的孙禄堂武术的样子,他打人依靠的也是速度和力量,而非那些玄而又玄的能力。

关于孙禄堂的谣言,基本上说到这里就差不多了。我一直认为孙禄堂对武术最大的贡献,是在他的著作中最早提出了“拳学”、“剑学”、“拳意”这些概念,这些概念把武术提升到了“武学”的层面,拔高了武术的社会地位和文化内涵。算得上是个德高有为的武术家。但是他的后辈传人们实在不肖。给他出了不少传记作品,但是随着时间推移逐渐出现一个倾向,就是开始讲他的武功如何如何神奇的多,讲德业学养的少,甚至胡乱吹嘘。

不知道孙禄堂如果真的泉下有知,看到他的后人如此,会作何感想。

确认过眼神,是打不过的人!

在清末民初,孙禄堂、叶问这些后来声名熠熠的武术家们还没有开始行走江湖的时候,武行里面流传着“兵三李”和“拳三李”的说法。

“兵三李”是那时候的三位姓李的兵器大家——“单刀”李存义、“神枪”李书文、“剑仙”李景林。

“拳三李”是那时候的三位姓李的拳法高手——“形意”李存义、“八极”李书文、“太极”李瑞东。

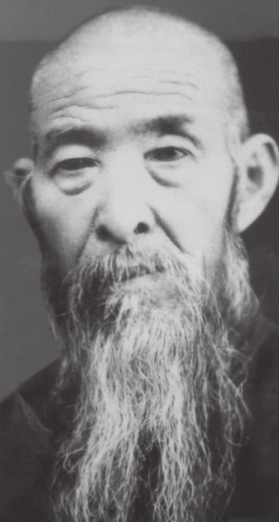

这四位李姓高手各有特色,各有传奇,我们今天先说其中的一个——“八极神枪”李书文。

李书文在后世的记载中,总少不了“刚拳无二打,神枪李书文”这十个字的评语。这是对他登峰造极的拳法与枪法的肯定,但在老辈武人的口中,提起李书文,他们最常说的却不是他的功夫,而是他的脾气。

我看过很多拳师的身后评价,大多以拳法高明和武德高尚为主。世间完人少有,但是身后评论,经过美化修饰之后,总能营造出一个德高望重的样子来。唯独李书文是个例外,他的朋友和弟子在说起他的时候,几乎每个人都会提到他的脾气之大和出手之狠。

“神枪李胆烈性暴……一世英雄。”

“出手之重,杀性之大举世罕有。”

“先师性情刚烈、固执……他有个毛病,用拳一定要人性命,用掌则使人終身残废……”

我相信这已经是他的朋友和弟子们修饰之后的评语了,即使是修饰过后,依旧能看出其中的凶蛮。

李书文成名一战是在1895年的天津小站。当年甲午战败之后,清廷让袁世凯在天津南郊小站训练新式陆军,于是在中国历史舞台上叱咤风云的一帮武夫即将联袂登场了。袁世凯在新军营里请了不少中国传统的刀枪棍棒教头和东西洋教官教西洋拳和空手道。有人给他推荐了沧州神枪黄士海,他就下了聘书派特使去请,结果特使给他带回来一个其貌不扬的瘦矮子。

袁世凯当时估计脸都绿了。虽然特使跟他说黄师傅年岁已高,极力推脱,但他这弟子的功夫也不错,他们验证了的。但袁大头肯定是不信,而且估计还会觉得黄士海不给面子,自己不来起码也挑一个看得顺眼的徒弟来,派这么一个瘦小干瘪的算怎么回事儿,还扛着一杆硕大无比的枪。

然后就是常规戏码了,袁大头让李书文进行武学展示,期间一个名叫伊藤的日本教官挑衅,李书文愤然应战。一般来说在能够流传下来的故事当中,这样的戏码后面一定是“轻松胜之”,然后众人惊叹,败者拜服,恳请他教授自己,然后李书文大义凛然的说我中华武术不传蛮夷……但李书文是谁?那是当时武人当中最单纯不做作的一个。他是“轻松胜之”了,但他可没有以德服人的闲情逸致。

《八极拳要略》中的记载是“……伊藤大怒,挥起日本长刀以泰山压顶之势朝李书文头顶猛力劈下。李书文大枪一抖,将刀崩飞,再顺势一枪“泥鳅翻花”,刺穿伊藤的咽喉,又大枪一挑,将死尸甩出演武大厅外。众人惊天动地呼……日本武道教官秋野、井上、野田见同伴被李书文刺死,齐挥刀恶狠狠地朝李书文扑来。只见李书文进出如闪电,退守如矢箭,大枪一抖如蛟龙出水,左刺右挑,顿时血肉横飞。顷刻间,三位日本武道高手的尸体都被甩出演武大厅之外……”这位大神直接把人捅死了!!!

而且连续捅死四个!!!

根本不在乎会造成什么样的后果。幸亏袁大头沉得住气,也幸亏这几个日本人没什么背景,于是袁世凯就聘了李书文为武术教习。“神枪”的称号也渐渐地传出去了。

说到这里我得插一句,“神枪”这个称号在八极门流传了很久,从祖师爷吴钟开始,到后来的李大忠、张克明、黄士海、张景星都是以大枪驰名,李书文无缝衔接了黄士海的“神枪”名号,后来李书文的徒弟霍殿阁也被人称为“神枪”。

在袁世凯那儿干了两年之后,李书文给光绪又当了一段时间的保镖。宣统二年李存义办了中华武士会,得到了李瑞东的支持,李书文跟李瑞东有换艺之情,相交莫逆,于是也加盟其中,武士会三李汇集,盛极一时。

同年,李书文达成了民国武术家的标配成就——打赢外国拳王。

“宣统二年,俄国著名拳王马洛托夫来华,在京设擂台,贴海报,夸海口,侮我中华儿女,激起中华民众及有志之士的极大愤慨。京、津两地武术名手与其较技,均败。……李书文适时正侍候卧病之师尊黄士海(黄无子,由李养老送终)。津门来信,见信后,李书文奉师命立即到京赴擂。一切手续办妥后,李书文飞身上擂,见马洛托夫体壮如雄牛,而马洛托夫见李书文瘦小枯干,颇为蔑视。李书文义愤满胸,怒发丹田,随手一记“霸王挥鞭”卧风掌,将马左腮部打掉鸡蛋大小皮一块。未及马氏回神,李奋起神威,一招“六大开抱肘”,以闪电之速,运千钧之力将马的肋骨打裂,击下擂台。”

这段记载读起来非常喜感,先是将外国人马洛托夫称为“马氏”,然后在记录李书文跟“马氏”动手的时候说的非常具体,李书文先打掉了“马氏”脸上一块鸡蛋大小的皮,趁他不注意又用“千钧之力”将他打下了擂台。非常的朴实。

我读李书文的史料时总是忍不住要笑,虽然他屡次出手都极为血腥,但是记录的人总是能莫名其妙戳中我的笑点。

辛亥革命爆发之后,黄士海去世了,李书文悲痛欲绝,推掉了一切职位邀请,回家为师父守孝三年。直到1914年,黑龙江陆军中将师长许兰州邀请李书文到军中任教,早年间许兰洲在袁世凯的北洋军中就跟着李书文学过功夫,许兰洲的两个儿子也都是李书文的徒弟,碍着这份香火情,李书文只好应允。

然后,又是那份有人挑战,李书文立威的戏码。不过这一次,送死的不是外国人了,是中国人。

据说当天李书文应允之后,许兰洲大喜设宴,他手下的一个旅长叫陈富贵,出身少林,精擅铁砂掌,能拍裂石磨,相当厉害,对李书文不太能看得上,于是两个人就校场比武,过程很有趣。

“陈自诩力大,李师曰:‘余胳膊你扛不动。’陈骑马式一蹲,李把胳膊往陈的肩膀上搭,千斤坠一煞……陈连拱三次没有站起。李胳膊一挫,陈劈坐于地上,陈体壮,裤裆都撕了。许兰洲以为挫死了,汗都下来了,李师曰:‘放心,吾有分寸’。”

先是说李书文把陈富贵挫的裤裆都撕了,然后说是许兰洲以为李书文把人挫死了,汗都下来了,好在老李这次难得没有下重手。

但这不意味着老李转性了,他在东北军中之后没干几年,李景林就把李书文挖到了自己的军中任教,然后李书文在那里打了他人生中最血腥的一场战斗。

李书文的弟子刘云樵回忆那一战:“李景林将军督直隶省的时候,礼聘先师到津教军中的将领,当时在燕京的技击家、名手甚多,知道这消息以後,就选派了两位功夫很出色的名手向先师挑战,俗语说:“强龙不斗地头蛇!”先师初来乍到,不便得罪人,所以一方面辞谢不受,一方面设酒席款待他们两位;但酒席吃完以後,他们仍然坚持比试功夫,先师只好撤席比赛,刚一交手,先师一个箭步冲上去,当头来个“泰山压顶”一掌把第一个人的头打入项内,两颗眼珠暴出而亡。第二个人仍然要比,先师依样画葫芦,还是那一招,对方连忙一偏头,头是闪过了,可是整个肩膀带肋骨都打断了。”

這次李书文刷新了自己交手的血腥记录,直接将人头拍入了脖腔子里。当时这一段看得我直皱眉。而那之后,李书文出手更加的暴烈无情,真正开始了他出拳必要人命,出掌必致人残的时代。直到他打死了黄之洞。

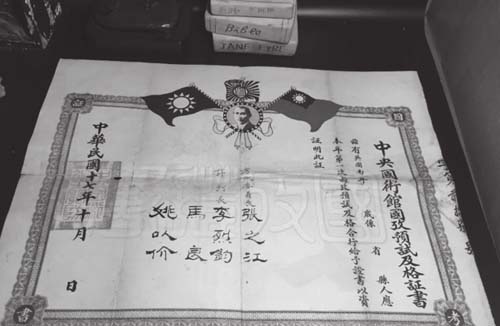

当时李景林已经创办了中央国术馆,李书文在馆里任教,而黄之洞是李景林的表舅,也是使枪的名家,当时也在馆里任教。有人在李书文面前挑拨离间说黄之洞在背后骂他,煽得李书文火冒三丈,立即找到黄之洞,也不问话,也不论理,当胸就是一拳,黄之洞躲过之后,李书文对着他头顶百会穴又来了一掌,这一掌黄之洞没有躲过,立马口鼻出血倒地,仅几分钟,黄未来得及问一个字便不明不白地气绝身亡。

关于这件事情的后续有好几种说法,有的说这件事情本身就是别人的阴谋,是为了让李书文和李景林发生冲突,李景林弄清楚情况后,给了李书文一千大洋,然后让李书文离开了;有的说是李书文自己觉得对不起黄之洞,然后就离职回到了沧州老家闭门思过;而还有一种说法是李书文拒不认错,拒不道歉,导致矛盾激增,李景林知道李书文认艺不认人,于是亲自出面对李书文讲:“咱俩过过手,谁输了谁走人。”结果李景林的剑对李书文的枪,交手仅数合,李景林便以八卦的身法斜走直进,一剑封喉。李书文不得已,认输走人,从此脱离国术馆。这是李书文少有的败绩。

这三种说法当然第三种最为让人神往,但是也以这第三种说法最不靠谱。恐怕大概率是李景林的门人为了吹捧乃师传出来的,而八极门人对此也有回应,他们说李景林和李书文有没有交手不清楚,但是李书文对李景林的评价是“穿个长大褂练剑,能练啥高深功夫?”

这里面孰真孰假,已经辨不清了,但是李书文的暴烈性子此后确实略有收敛。这以后李书文不再有出手伤人的记录,他举家移居天津,然后开始教小孩子们练拳。1934年夏天,李书文身挎宝剑,带领孙辈孩子们习武,坐在武场椅子上仙逝。

“神枪”李书文成名于天津小站,最后仙逝于天津小站。不知道他在最后的时刻,回首自己这一条满是鲜血的江湖路,心中会有何感悟。他一生辉煌,即使名声毁誉参半,但在武学上,从未有人敢看轻他。

最后简单说一下他的三大弟子。

弟子霍殿阁,思想守旧,后成为伪满洲国皇帝溥仪的贴身保镖。

弟子刘云樵,蒋介石铁杆粉丝,曾考入黄埔军校七分校(第十五期),后随国民党政府撤退至台湾,担任蒋介石侍卫使安全顾问。

弟子李建吾,抗战时加入地下党,曾任毛泽东贴身警卫,菏泽战役中不幸身亡。

一代天骄,终生不败,跟谁都是五五开

一百五十年前,杨露禅由广府上京,携陈家长拳与京城众多技击名手较量,未逢一败。杨露禅借此在京城立住了跟脚,陈家长拳也名声大噪,后改名“太极拳”。

杨露禅在京城立了杨式太极门,广传拳法,王公大臣、贝勒贵族,所从习者无数,“杨无敌”之名传遍京师,风头一时无两,直到遇上董海川。

彼时老杨已经是名动京师的太极名家,而董海川却只是王府中的一名传菜太监,二人那一战颇为传奇。在王府中教拳的老杨玩得兴起,将一名拳师直接扔到了园网上,被路过的老董救下。强者与强者之间自有感应,慨然一战,名动京师的太极名家与名不见经传的王府太监居然打了个平手,惊掉了所有人的下巴。

老杨用自己的名声给老董做了嫁衣,董海川所习八卦掌骤然而盛,京师武林格局由太极一枝独秀,变成了太极八卦双峰并峙。此时,他俩都不知道,某个河北的小矮子已经在来京的路上,这个小矮子即将成为武林中另一颗熠熠生辉的明星,他叫郭云深。

郭云深这个武术史上著名的战斗狂人,每到一个地方总要找当地的高手,然后缠着人家打一架,上京之后找上的就是董海川,这一战,老董终于也给人做了嫁衣。堂堂八卦宗师,跟一个又瘦又小的乡下矮子动手,居然也打平了。不过老郭与老杨、老董不同,他不是那种开一派门户的人。他所习练的形意拳,本就是北方名气很大的善战拳法,他上京,就只是找人打架而已,打完就走了,等他门下弟子在京城传拳已经是多年之后的事情了。但是他不扬名,有人要扬名,三皇炮捶门那位“凡有所习,无不过人”的宋老迈已经等候多时了。

這位据说功夫传自汉末赵子龙的大宗师自创了“夫子三拱手”这个流传至今的绝技,号称出手三招必见胜负,他也找上了董海川。两人一场打斗,不出所料,又打平了。宋老迈后续如何且先不说,老董这个跟谁都是五五开的名声算是坐实了……

但即使老董跟谁都是五五开,他也依旧是武林里头最顶尖的高手,毕竟跟他五五开的那些人,个个都有“无敌之名”。开创了杨门三代无敌神话的杨露禅;半步崩拳打遍天下的郭云深;创立了夫子三拱手的神拳宋老迈……如果非要说当时谁有可能打赢他的话,那大概就只有曾经两败郭云深的车毅斋和那位将心意二十八式规整为“三把半”的买壮图了,但是这二位一者镖行天下,一者浪迹江湖,终其一生,都未曾有机会与老董见一面,所以到底孰高孰低,难以言料。

总之老董厉害得紧,名声也大,手头功夫也硬,收的几个徒弟也都争气,唯一有争议的地方,就是出身。堂堂一代宗师,绝顶高手,为什么会成为一个太监?还不是皇宫里的太监,而是一个王府的太监。这个说法有无数种。

第一种说法是他自幼家境贫寒,以太监作为谋生之路。但这个说法有一个漏洞,那就是他的功夫一定是在做太监之前学的。那么就算他幼时家贫,成年之后能有条件习得那样的一身武艺,生活必然不会太过潦倒,绝不至于需要做太监谋生的地步,而且他并不抵触教拳,以他的身手,教拳谋生好过做太监太多,所以这种说法应当不成立。

而第二种说法是说他犯有重罪,净身当差可免于一死。在老董的百科介绍中,“少时家贫”这四个字之后,接着的是“自幼嗜武,年轻时因误伤人命,奔走于他乡。”但这个人命案显然不是让他净身的理由,毕竟已经奔走他乡了,又怎会自投罗网。何况在他奔走他乡的岁月里,有八年的时间都是在九华山跟随一位叫“云盘老祖”的道人学习八卦掌,八年的时间足够让他的相貌发生变化,只要不自首,恐怕没什么人能够把他认出来。那么有可能促使他净身当差以免罪的就是他的另一条人命案了。据说董海川告别道人师父艺成下山之后,虽然经过岁月磨练个性收敛成熟了许多,但是嫉恶如仇的脾气还是没有改,在路过苏州时目睹了苏州知府强抢民女的恶行,为搭救民女,他夜闯府衙,一掌结束了苏州知府的命。但我认为这个不太靠谱,且不说夜闯府衙这种蠢事董海川能不能干出来,单说杀害朝廷命官这种等同造反的大罪怎么可能简简单单一个净身就能免死?所以这种说法应当也不成立。

第三种说法就比较传奇了。说他在游历天下时,曾经在河南遇到了农民起义军,董海川与起义军将领相谈甚欢,被他们所感召,于是决定净身卧底王府,以图大计,后来农民起义军失败,原计划付诸东流,董海川只好随遇而安,忍辱生活。但这条也有问题,因为老董对于清廷似乎并没有什么不满,他的弟子当中成就最高的两人都与朝廷有关,大弟子尹福是光绪皇帝的老师,而另一个弟子程廷华则是力抗八国联军的英雄。所以这种说法我认为也不太可能。

这就是关于董海川净身之谜流传最广的三种说法,我们无法确定真相为何,这是历史留给我们的谜题,只是除了这三种说法之外,还有一种流传不广的说法,那就是董海川净身是为了练功。

这种说法最为无稽,但我还是简单介绍一下,供诸位读者一阅。

八卦掌的武功最显著的特点是在练习的时候一脚直行,一脚内撇,步法一掰一扣,如此八步成圈,走转不停,而在此过程中,需要有夹裆的动作。传说这种夹裆的动作会让男人忍不住勃起,极为妨碍练功,而董海川好武成痴,为了练功时更加方便,悍然自宫。这种说法后来被金庸借鉴,《笑傲江湖》中的前朝太监所创的“欲练此功,必先自宫”的《葵花宝典》即源于此。

这种说法流传不广,而且我觉得董海川再武痴,也不会这般癫狂行事,所以必然是附会谣言。

不过关于董海川好武成痴的另一个传说便豪迈了许多。

——董海川寿享高龄,临终之前神志不清,仰卧床上,两手仍作换掌式,直至气绝。